Traduzione dell’intervista originale a cura di Seba Pezzani, scrittore e musicista.

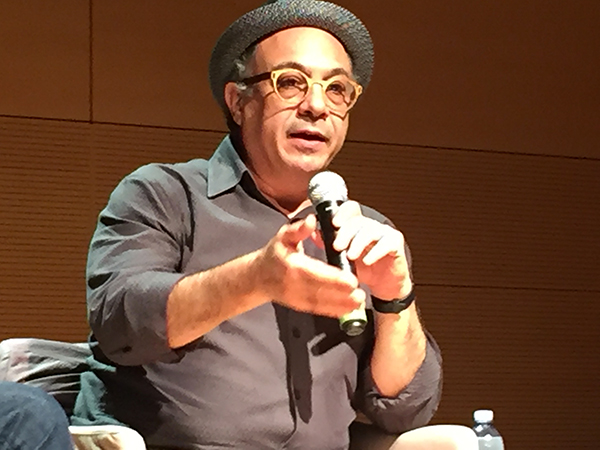

In occasione della presentazione del suo ultimo libro dal titolo “Il rumore dell’anima, scrivere di jazz, rock, blues” (Il Saggiatore, 2017), svoltasi alla Casa del Jazz di Roma qualche mese fa, Ashley Kahn ha incontrato i suoi lettori e gli appassionati che sono accorsi per avere l’occasione di scambiare qualche parola con una delle firme più autorevoli della comunicazione musicale.

Tra aneddoti, storie dai risvolti personali, racconti curiosi che hanno cambiato il corso della musica di cui il giornalista e scrittore è stato diretto testimone, i presenti hanno avuto l’opportunità di parlare direttamente con colui che della musica, specie del jazz, è considerato una delle “fonti” viventi.

Da un incontro come quello avuto con Ashley Kahn si potrebbero trarre innumerevoli spunti per approfondire argomenti nelle più svariate direzioni; tuttavia, una sua frase in particolare mi è rimasta impressa, ovvero quando l’autore ha affermato di considerare il proprio lavoro compiuto soltanto quando il lettore, incuriosito dallo scritto, decide di mettere da parte il libro o l’articolo e di andare a scoprire di più sull’artista citato, ascoltando la sua musica oppure andando ad uno dei suoi concerti.

D’altra parte vale la pena di ricordare che la musica e la creatività, secondo Ashley Kahn, non possono essere governate razionalmente; possono soltanto essere assecondate, come la corrente.

Seguendo il suo consiglio e facendoci “trascinare dal fiume”, ho avuto l’opportunità di sviluppare direttamente con Ashley Kahn alcuni concetti presenti ne “Il Rumore dell’anima”, per i lettori di Just Baked.

Ne è venuta fuori questa stimolante chiacchierata, densa di riflessioni sul nostro modo di raccontare la musica e, soprattutto, di viverla.

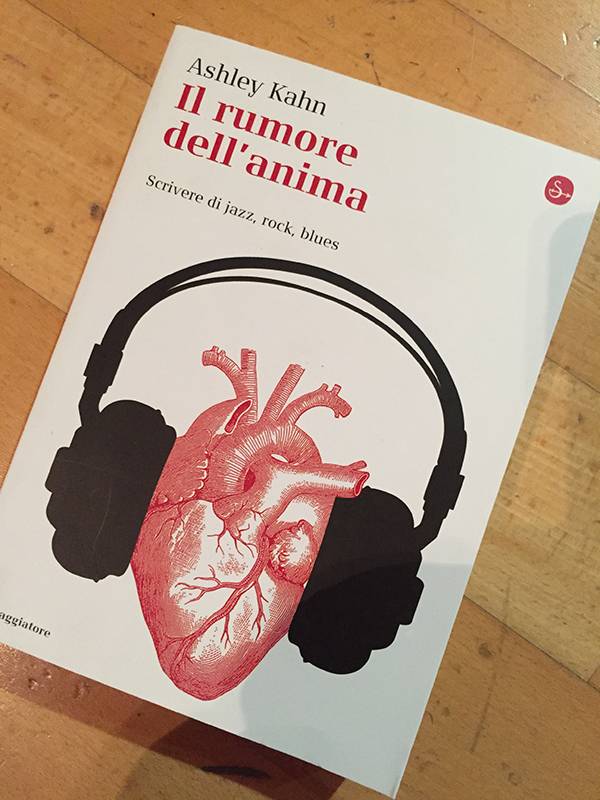

Partiamo dalla copertina del libro: sfondo bianco, un grande cuore rosso, con arterie, vene e ventricoli ben in vista, avvolto da un’enorme cuffia nera da deejay. Il rumore dell’anima è quell’istinto naturale e necessario per scrivere di musica partendo dall’esperienza e mettendo da parte la teoria?

«Quale esperienza, quale teoria? Se ho capito bene, con questa domanda tu mi stai chiedendo cosa io pensi dell’idea di concentrarmi maggiormente sull’interazione con la musica stessa, piuttosto che su una nozione accademica di dove e come la musica è nata. Se è così, la risposta è certamente sì. A mio avviso, la “teoria” spesso può risultare un filtro per non parlare di critica e opinione personale.

Un mio amico che un tempo lavorava per la rivista “Rolling Stone” scrisse che il miglior giornalismo musicale analizza in maniera onesta la musica per ciò che è, non per ciò che chi scrive vorrebbe che fosse. È quello che dico ai miei studenti della New York University quando scrivono di musica: per prima cosa usate le vostre orecchie e il vostro cuore e, in un secondo momento, fate entrare in gioco il cervello.»

Il libro inizia con la frase “La musica è una vocazione”. Che cosa significa per te?

«Che sono riuscito a fare della passione della mia vita una professione e che ringrazio la buona sorte perché posso farlo ogni mattina, ogni giorno.»

Il rumore dell’anima non è la traduzione di un libro già uscito in altri paesi; quella italiana è infatti la prima versione; ci racconti il perché di questa scelta e il legame che c’è con il nostro paese?

«Ho avuto anche la fortuna di trovare una casa per i miei scritti qui in Italia, da quando il mio libro sul famoso album di Miles Davis, Kind of Blue, è stato pubblicato da Il Saggiatore, quasi quindici anni fa, e il presidente di quella casa editrice — Luca Formenton — è stato la mia guida, il mio partner commerciale, il mio consulente professionale, il mio psicologo, il mio collaboratore e amico. Grazie a lui e all’aiuto del suo staff nel corso degli anni, l’Italia è diventata una porta aperta: sono entrato in contatto con la comunità del jazz e dei giornalisti jazz. Ho parlato in università e partecipato a festival e congressi musicali, da Roma e Milano, a Venezia, Perugia, Bari e paesi splendidi come Locorotondo, Cumiana, Feltre e Sassari.

Mi sono innamorato dell’Italia, della sua musica e della sua cultura e l’Italia mi ha reso il complimento in tante maniere diverse. Il Saggiatore ha deciso di essere il mio unico editore — finora! — e di pubblicare un’antologia di miei scritti a partire dai miei anni alle superiori. È l’ennesima testimonianza di una storia d’amore che prego non si esaurisca mai.»

È il 1957, Miles Davis colpisce con un pugno John Coltrane nel backstage del Café Bohemia di New York: Thelonious Monk nota tutto e non si fa scappare l’occasione di ingaggiare Coltrane come sassofonista nella sua band. Si può dire che in quell’occasione Coltrane è diventato veramente Coltrane?

Questo ed altri episodi di cui parli nel tuo hanno contribuito a cambiare il corso della storia della musica.

Oggi per chi scrive approfondire è più facile grazie alla rete ma come selezionare fonti attendibili e autorevoli per la musica?

«A mio avviso, Coltrane diventò Coltrane quando affrontò le sue paure e i dubbi che aveva riguardo a se stesso ed entrò nella band di Miles Davis e abbandonò Philadelphia, nel 1955. Si prese un rischio e, indipendentemente da ciò che in seguito accadde tra lui e Miles, Coltrane apprezzò e rispettò l’opportunità che gli era stata data dall’uomo che non smise mai di chiamare “L’Insegnante”.

Quanto alla tua domanda su come determinare la veridicità delle fonti quando si scrive di storia della musica, penso che il problema non sia Internet; credo che ci sia sempre stata una certa pigrizia o, semplicemente, inesperienza nel capire le cose a cui credere o meno quando si fanno ricerche sulla storia della musica. Per quanto mi riguarda, cerco sempre di avvicinarmi per quanto possibile all’argomento. Non importa se il pezzo da scrivere attiene a Miles Davis o ai Beatles oppure a Kendrick Lamar. Prima bisogna trovare le loro parole — interviste, autobiografie — attraverso fonti affidabili, poi vanno trovate le parole di musicisti o di persone del mondo della musica che hanno lavorato con loro e li hanno conosciuti. A quel punto, si consultano i giornalisti che hanno scritto nel periodo in cui quei musicisti erano attivi. E solo allora va usato il nostro intelletto e il nostro senso critico e non vanno considerati verità depositate blog, Wikipedia o altre fonti online.

Miles davvero diede un pugno nello stomaco a John Coltrane? A dirlo fu Miles, ma in realtà Miles era di statura piuttosto bassa e Coltrane era più grosso di lui. Inoltre, a Miles piaceva raccontare storie in grado di sorprendere e sconvolgere la gente. Una volta, disse pure che lui e Theolonious Monk erano venuti alle mani, e Monk era più grosso e più pesante di Coltrane. Pare che Monk abbia dichiarato che avrebbe fatto a pezzi il trombettista, se una cosa del genere fosse mai successa. Dunque, è importante chiedersi: a quanto devo credere in questo caso e quanto non è altro che una storiella?»

Tra i media tradizionali per la diffusione della musica oggi la radio rappresenta ancora uno degli strumenti più importanti anche se in modo del tutto nuovo rispetto al passato, grazie alla rete. Quali sono secondo te le caratteristiche che un format radiofonico dovrebbe avere oggi e quali i programmi di musica e di approfondimento che ti sentiresti di consigliare?

«Oggigiorno si usa la parola “playlist” e spesso si tratta di un algoritmo indicante ciò che piace a una persona, algoritmo che poi crea una playlist personale per il fruitore (come Pandora) o che usa altri parametri per creare una playlist condivisa per una comunità più ampia (come “Discover Weekly” oppure “RapCaviar” su Spotify). Contiene maggiori informazioni ed è uno strumento più digitale dell’idea della radio classica, ma alla base l’idea è la stessa: “So che ti piace questo stile o questo genere, ora lascia che ti mostri qualche altra possibilità…”

Alla gente piace ancora essere sorpresa e sentire artisti e canzoni nuovi e provare nuovo entusiasmo e alla gente piace disporre di una guida che conosca la scena, una sorta di Virgilio musicale, un deejay grande conoscitore della musica (secondo la vecchia defini-zione di “d.j.”) come quelli dei vecchi tempi o della vecchia radio. Volete sentire qualche deejay online che davvero conosca la musica? Provate NTS di Londra: programmi fantastici e conduttori davvero intelligenti.»

Graceland di Paul Simon, album che ha venduto oltre 14 milioni di copie, nasce grazie a musicisti sudafricani in Sudafrica. Un album che è stato anche un “caso” culturale e sociale.

Un paio di anni fa Paul Simon ha chiamato un giovane produttore di musica elettronica italiano, Cristiano Crisci a.k.a. Clap Clap, per il suo ultimo disco “Stranger to Stranger” colpito dalla sua sensibilità musicale. La collaborazione tra gli artisti, anche di diversa formazione, è il segnale di una scena musicale in evoluzione?

«La collaborazione tra musicisti è un fatto fantastico quanto inevitabile. La musica detesta il vuoto e non può sopravvivere nel vuoto. Ha costantemente bisogno di collaborazioni e di input freschi e di nuove idee, proprio come noi abbiamo bisogno della prossima boccata d’aria. È il corsoi naturale della musica, allo stesso modo in cui l’acqua trova il percorso più basso, scorrendo dalle colline al mare. È ciò che ho imparato seguendo quel fiume per decenni.»

Nell’incontro con il pubblico a Roma in occasione della presentazione del volume hai ricordato la tua esperienza al seguito degli artisti per diversi anni e in più di un’occasione emerge il concetto chiave di “rispetto”; parlaci del “rispetto” per tutti quelli che sono coinvolti in questa avventura che si chiama musica e che oggi sembra invece sistematicamente venire meno nelle relazioni.

«Be’, prima di tutto, cerchiamo di restare positivi e essere più ottimisti, se non ti spiace. Non vedo nessun “fallimento di sistema” nella scena musicale né tra i giornalisti musicali. Anzi, vedo sempre più gente coinvolta nel giornalismo musicale che sostiene la musica e contribuisce a celebrarla in tutti i suoi stili e generi e sottogeneri. Eventuali difficoltà e ostacoli potrebbero essere online, perché chiunque può postare qualsiasi cosa in qualsiasi momento e, semplicemente, si scrive troppa roba sulla musica – e si fa troppa musica – per leggerla e ascoltarla tutta.

Un tempo, l’informazione musicale era concentrata: un numero limitato di riviste musicali, programmi televisivi ed emittenti radiofoniche che ci fornivano tutto ciò che potevamo sapere. Era più semplice, ma anche più frustrante e affollato. Le eventuali novità dovevano lottare per ottenere attenzione in quell’ambiente ristretto.

Il rispetto di cui ho scritto ne “Il rumore dell’anima” è una questione senza tempo: come ci si accosta a una musica nuova e sconosciuta o a uno stile a noi ignoto o, magari, nei confronti del quale siamo prevenuti?

La mia risposta è che qualsiasi musicista che faccia musica — persino gli strumentisti più commerciali e orientati al pop oppure gli autori alla ricerca di una hit — hanno dedicato tempo ed energia alla creazione di qualcosa che merita un ascolto scevro da giudizi. Infatti, credo fermamente che, più ascoltiamo e soffochiamo l’istinto di esprimere un’opinione, più apprenderemo. Il che, comunque, vale anche al di fuori della musica, in tutte le relazioni, personali, professionali e persino politiche: ascoltare e pensare e mostrarsi rispettosi prima di parlare ha sempre dei vantaggi. Eppure, pensate a come si discute di politica in televisione, per lo meno in America. Tutti parlano e gridano simultaneamente e chi è che ascolta?

Secondo il formidabile produttore Quincy Jones, c’è un motivo per cui Dio ha dato a ciascuno di noi due orecchie e una bocca. Perché dovremmo ascoltare il doppio di quanto parliamo. Amen.»

Per qualche anno sei stato il tour manager del gruppo africano Ladysmith Black Mambazoo. Dalle tue parole emerge che quella esperienza negli ultimi anni prima della fine dell’apartheid ti abbia profondamente colpito.

Recentemente è scomparso un grande musicista il cui nome è Hugh Masekela che è stato un simbolo della lotto contro l’apartheid e un’icona della musica africana e del jazz originale. Cosa pensi del fatto che nella scena contemporanea personaggi simbolici come Masekela siano ormai in via d’estinzione?

«In che modo il ruolo simbolico di Hugh Masekela è — oppure era — in pericolo? Ti riferisci alla sua eredità spirituale? A me non sembra affatto in pericolo. Ritengo che Hugh fosse estremamente orgoglioso della musica che creava, dell’impatto che aveva sul mondo, del suo ruolo nell’esplosione di Graceland, di quando negli anni Ottanta aveva suonato con Paul Simon, e della sua stessa carriera che ha portato avanti finché un cancro all’inizio dell’anno se l’è preso. È stato celebrato in vita ed è stato omaggiato quand’è morto e verrà ricordato dalle centinaia di migliaia di persone che l’hanno visto suonare o che hanno sentito la sua musica in un modo o nell’altro.

So che io non me lo dimenticherò mai. Mi ricordo che una volta mi spiegò perché mai, all’apice dell’apartheid, quando la situazione dei neri sudafricani era terribile, la loro musica fosse così felice e piena di gioia. “Perché abbiamo già vinto” disse. E aveva ragione.»

Hai mai conosciuto Frank Zappa? Che ne pensi del ruolo che ha avutolo nella storia della musica e quale potrebbe essere considerate la sua eredità?

«Mi sarebbe piaciuto. Sono un grande fan della sua musica, del suo spirito, del suo senso dell’umorismo e della sua autobiografia. A mio parere, è ancora uno dei libri più intelligenti e appassionati scritti da un musicista che io abbia mai letto. E dire che era considerato un burbero. Dopo aver risposto alle tue domande, ascolterò il suo meraviglioso disco Hot Rats. Grazie per averlo citato.»

Parliamo di jazz. Oggi la scena è quanto mai viva e ruota attorno a due città-laboratorio per le nuove tendenze, Los Angeles e Londra: sulla west coast si suona un jazz contaminato con l’hip-hop mentre nella capitale inglese i suoni caraibici si stanno mescolando con il ritorno del british jazz. C’è il rischio che movimenti del genere diventino di moda e perdano la loro identità?

«Non mi importa nulla di ciò che è alla moda oppure se ha un’identità o meno. Questa domanda ha a che fare solo con il modo in cui la musica viene classificata in una zona geografica piuttosto che in un’altra. La musica si fonde sempre e ovunque. La musica pura non esiste. Punto. Ogni suono e ogni stile sono una fusione. Devo dire che l’uso della parola “contaminato” implica un’area della critica musicale e un modo di pensare la musica da cui preferisco tenermi alla larga, grazie.»

Alice Coltrane, un personaggio straordinario dalla profonda spiritualità.

Lo scorso anno l’etichetta di David Byrne, Luaka Bop, ha pubblicato una raccolta di inediti The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiyasangitananda curata tra gli altri da suo nipote, il producer e musicista di L.A. Stehpen Ellison aka Flying Lotus.

Come vedi questa parabola della famiglia Coltrane, dall’inizio del free jazz fino all’abstract hip-hop di matrice elettronica?

«È risaputo che la famiglia McLeod di Detroit è molto musicale; così come lo sono molte altre famiglie. Se nella loro vicenda si può ritrovare una storia, sta nel fatto che c’è un’educazione musicale precoce e una precoce espressività creativa che hanno grande valore, che bisognerebbe iniziare a casa e tra i parenti e continuare a scuola e in altri aspetti dell’esperienza di tutti i bambini.

Il segreto della famiglia McLeod è simile a quello di molte altre famiglie di Detroit: i genitori hanno sostenuto i figli che volevano imparare la musica. Alcuni ci sono arrivati più tardi di altri: il saxofonista Ravi Coltrane ha iniziato da adolescente e ora è un musicista di punta qui a New York; la sua sorella maggiore Michelle fa la cantante a Los Angeles. Hanno beneficiato anche della dedizione alla musica della loro madre, oltre che della sua spiritualità.

Per me, la parabola è questa.»